In Abruzzo sono tanti gli spunti e i luoghi per approfondire un vero e proprio viaggio nel mondo della maiolica. Vi proponiamo di partire per un viaggio lungo cinque secoli in questa terra stretta tra mare e montagna alla scoperta di interessanti opere in maiolica, prodotte in alcuni piccoli borghi abruzzesi contraddistinti da una straordinaria vocazione verso questo tipo di arte. Si tratta di maioliche “nascoste” perché poste fuori dai musei e dalle collezioni private, in luoghi spesso inattesi e distanti dai centri in cui sono state realizzate, nelle chiese e persino in una grotta.

di Vincenzo de Pompeis, foto Maurizio Anselmi

Una prima tappa d’eccezione è a Collarmele (AQ): questa località conserva una caratteristica testimonianza della ceramica di Anversa degli Abruzzi di grande interesse: il rivestimento in maiolica della facciata della chiesa di S. Maria delle Grazie, ultimato intorno al 1580. La facciata è composta da una miriade di mattonelle, quadrangolari con motivi decorativi a rilievo. Questa ricca composizione è densa di simbolismi, relativi agli stemmi delle famiglie nobiliari dell’epoca che avevano interessi nel territorio: i Piccolomini, i Colonna e gli Orsini. La facciata rappresenta l’unico esempio di prospetto esterno maiolicato che si conosca in Italia per il Cinquecento. Per chi si trovasse a passare per Lanciano (CH), segnaliamo la brillante, colorita copertura della cupola che sovrasta il campanile della chiesa di San Francesco, in Piazza Plebiscito, costituita da vivaci tegole maiolicate di vario colore. Rappresenta un ulteriore esempio dell’antico utilizzo della maiolica nell’architettura abruzzese, usata in molti casi per esaltare particolari elementi architettonici arricchendoli di colorazioni e consentendo di renderli visibili anche a notevole distanza, per via del riflesso del sole sulla superficie vetrosa dello smalto. In Abruzzo, se ne aveva una pregevole testimonianza nella grande cupola del duomo rinascimentale di San Flaviano, a Giulianova, coperta da tegole di maiolica azzurro-verde fino al secolo scorso quando, in occasione di un restauro, furono sostituite con tegole di terra cotta.

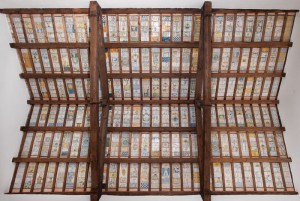

Ancora oggi, alcuni elementi dei campanili di molte chiese abruzzesi sono ornati con forme aperte in ceramica di vario colore, ma spesso si tratta di ceramiche più economiche della maiolica, come nel caso delle scodelle presenti negli interventi effettuati su vari campanili abruzzesi dal maestro Antonio da Lodi, nel pieno Rinascimento. Altra tappa da non mancare è quella di Loreto Aprutino (PE): di fronte al Museo Acerbo si trova la chiesa di San Pietro Apostolo, al cui interno è presente un pannello di pavimentazione maiolicato del tardo Cinquecento, composto da maioliche turchine di produzione castellana.

Si tratta di un raro esempio delle costose e suggestive pavimentazioni in maiolica turchina castellana, all’epoca conosciute e apprezzate sia in Abruzzo che nell’allora capitale del Regno, Napoli, dove sopravvive la testimonianza più importante: il pregevole pavimento della cappella Polverino nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli. Non molto tempo fa, in Abruzzo si poteva osservare un’altra celebre testimonianza di pavimentazioni di questo tipo: l’impiantito della chiesa di Santa Maria della Spina ad Isola del Gran Sasso, realizzato nel 1576 nella bottega del ceramista castellano Annibale Pompei come opera devozionale voluta dal ceramista stesso, purtroppo depredato e andato disperso nel secolo scorso. Sempre nella chiesa di San Pietro Apostolo, si conservano i resti di altre antiche pavimentazioni in maiolica posti alla base di un secondo altare. All’esterno della chiesa, nella lunetta che sovrasta il portale di ingresso all’Oratorio, si conserva un raro altorilievo in maiolica policroma di Castelli, del tardo Cinquecento, costituito dallo stemma di un alto prelato. Una tappa fondamentale è quella di Castelli (TE): nella chiesa di San Giovanni Battista, a cui si accede dalla piazza principale del paese, si conserva la pala d’altare in maiolica di Francesco Grue raffigurante La Madonna di Loreto col Bambino, la Santa Casa trasportata dagli Angeli, i Santi Francesco, Domenico, Antonio, Caterina, Cecilia e la Maddalena. La cornice è costituita da formelle in maiolica su cui sono dipinti gli Evangelisti, gli Angeli – alcuni dei quali mostrano i simboli della Passione – il Cristo, la Madonna, lo stemma di Castelli e quello di un alto prelato.

L’opera è firmata e datata dall’autore con la seguente iscrizione: F.[RANCISCUS] G.[RUA] DE CHA.[STELLIS] P.[INXIT] 1647. La cornice presenta due grandi mattonelle poste sulle due estremità e raffiguranti La strage degli Innocenti, che sono di epoca successiva e sono attribuibili alla mano di Giovanni Grue il Giovane (1698-1752), discendente di un ramo collaterale della famiglia di Francesco. Nella parete opposta si può osservare la pala d’altare di San Michele Arcangelo che possiede una cornice composta da formelle in maiolica su cui sono raffigurati santi e profeti, una delle quali reca la data 1617. In fondo alla chiesa, si possono ammirare due targhe in maiolica dipinte da Silvio de Martinis – una è datata 1765 – volute dal maestro quali ex voto per essersi salvato da un naufragio. In una di esse è raffigurato Sant’Eusanio, nell’altra La Madonna di Loreto. Restando nella Valle Siciliana, ma spostandosi a Fano Adriano (TE), si incontra la chiesa di San Pietro, il cui portale in pietra reca la data 1693. Sulla lunetta del portale spiccano alcune maioliche policrome di Castelli raffiguranti i santi Pietro e Paolo. Sembrerebbero realizzate nella bottega dei giovani fratelli Giacomo e Carmine Gentili – nel periodo in cui lavoravano in società – per via delle affinità stilistiche tra la figura di San Pietro e alcuni dipinti giovanili di Carmine Gentili (1678-1763). Spostandosi ancora di qualche chilometro fino ad Isola del Gran Sasso (TE), si può osservare un’altra interessante maiolica “nascosta”. Si tratta della pala d’altare collocata nella sagrestia della chiesa di San Massimo, raffigurante la Madonna col Bambino e i Santi Colomba e Berardo, proveniente dalla chiesetta di Santa Colomba. L’opera reca la scritta ANDREAS [P]OMPEUS DE/ CASTELLIS PRO/ SUA DEVOTIONE/ 1753. Alcuni autori ritengono che l’opera sia stata dipinta dal ceramista castellano Andrea Pompei (1686-1766), mentre altri ritengono che il Pompei – qualificato come “vasaio” nel 1743 e in seguito documentato come produttore di maiolica “bianca”, d’uso ordinario – avrebbe commissionato l’opera, per sua devozione, al pittore di maiolica castellano Francesco Saverio Grue (1720-1755); ciò anche sulla base di raffronti stilistici con opere del Grue.

Sempre ad Isola del Gran Sasso, nella chiesa di Casale San Nicola, è presente una pala d’altare in maiolica raffigurante San Nicola di Bari, datata 1750, attribuita dubitativamente dal Battistella al maestro castellano Nicola Cappelletti (1691-1767) con la partecipazione di un ignoto collaboratore (Silvio de Martinis ?). Spostandosi nella Val Pescara, a Popoli (PE), all’interno della chiesa di San Francesco, e più precisamente nella cappella dedicata al Santo, è presente un suggestivo paliotto settecentesco composto da mattonelle in maiolica realizzate nel vicino centro di Torre de’ Passeri. Al centro dell’opera è raffigurata una deposizione di autore ignoto, mentre le decorazioni circostanti – tra cui spiccano due grandi putti e un tralcio di girali fogliati e fioriti su cui insistono putti e animali – probabilmente sono opera di Paolo Fraticelli (1683 o 84 – 1745), maestro appartenuto ad una celebre dinastia di ceramisti castellani trasferitasi a Torre de’ Passeri nella seconda metà del XVII secolo. Stilisticamente si hanno puntuali confronti tra questi decori e quelli di un altro paliotto, proveniente dalla demolita chiesa di San Lorenzo in Torre de’ Passeri e datato 1722, per cui anche il lavoro di Popoli può essere ricondotto alla stessa mano e, all’incirca, alla stessa cronologia. Tuttavia, altri autori ritengono che entrambi i lavori siano opera di Raimondo Pompei, un sacerdote della nota dinastia di ceramisti castellani, documentato a Torre de’ Passeri nei primi decenni del Settecento, per via della scritta R[A]IMUNDO PONPEI HOC ACTUM FUIT OPUS, presente nel paliotto di Torre de’ Passeri. Gli studiosi avversi a questa ipotesi ritengono che la scritta vada interpretata come la dedica del committente, anche perché l’attività ceramica del sacerdote non è mai stata documentata tra le carte d’archivio, mentre si hanno stringenti raffronti stilistici tra le decorazioni dei due paliotti e quelle delle opere autografe del Fraticelli.

L’ultima tappa che vi proponiamo è nei pressi di Guardiagrele (CH), in località Bocca di Valle, dove si trova la grotta-sacrario realizzata per commemorare i caduti abruzzesi della Prima Guerra Mondiale. All’interno della grotta, sono custodite le spoglie del tenente di vascello Andrea Bafile, medaglia d’oro al valor militare. L’ambiente è reso molto suggestivo dalla presenza di tre grandi pannelli in maiolica dipinti nel 1924 da Basilio Cascella, con la collaborazione di suo figlio Tommaso. Vi sono raffigurati soggetti eroici e religiosi che rievocano le scene della Pietà e del Sacrificio, con le genti d’Abruzzo che indossano costumi e ornamenti tradizionali. La decorazione in ceramica del pavimento, effettuata dagli stessi autori, propone immagini evocative delle civiltà agricolo-pastorali abruzzesi. Si tratta della tappa finale di questo primo viaggio nell’Abruzzo terra di maiolica, ricco di altre pregevoli opere in maiolica “nascoste” da tutelare e valorizzare. Tali opere sono la testimonianza del diffuso e poliedrico utilizzo che si è fatto della maiolica in Abruzzo fino ad anni recenti. In particolare, documentano la lunga e radicata tradizione della maiolica abruzzese che, pur essendo stata messa in crisi con l’avvento dell’era industriale, è giunta fino ad oggi e attende solo di essere valorizzata.