Se dovessimo ambientare una fiaba, un gioco di ruolo o un film storico e avventuroso, pensato alla ricerca di un tesoro, la location ideale potremmo trovarla al Museo d’Arte Sacra nel castello Piccolomini di Celano, nella Marsica. In quest’area dell’Abruzzo meridionale il paesaggio, dai tratti acerbi e primitivi, è fatto di morbide alture ed ampi pianori. Qui, immersi in uno screziato scenario naturale, si trovano paesi ricchi di cultura e tradizioni secolari

di Luana Cicchella, foto Luciano D’Angelo

Segniamo quindi in questi luoghi le tappe di in un viaggio immaginario tra leggenda e realtà, alla scoperta di una magnifica opera d’arte medievale: il Trittico di Alba Fucens. Manufatto di rara bellezza, pretiosa arca della memoria e ricettacolo dell’ardente fede popolare.

Quest’opera, insieme ad altri pezzi, faceva parte di un Tesoro che ha subito nel corso del tempo una serie di complesse vicende che dal Medioevo arrivano ai giorni nostri, passando da Alba Fucens a Roma e da qui a Celano (Aq).

In origine era custodito nella Chiesa di San Pietro, sontuoso monumento medievale nella storica città degli albensi. La chiesa, fondata nel VI sec. d. C., è situata in un’area anticamente occupata da un tempio dedicato ad Apollo. Durante il Medioevo, le vestigia architettoniche dell’edificio pagano vennero legate alle strutture dell’arte cristiana in un’armoniosa fusione di forma e stile. Attualmente all’interno permangono splendidi arredi liturgici del XII secolo, tra cui un ambone e una recinzione presbiteriale riccamente decorati in stile cosmatesco. In quest’aula luminosa, tra il candore delle monumentali colonne di riuso e le pregiate suppellettili marmoree, per secoli vennero gelosamente custoditi ed esposti gli oggetti del Tesoro di cui faceva parte il nostro Trittico.

Opera di straordinario valore, anche perché appartenente alla speciale categoria degli oggetti con miniature sotto cristallo di rocca. Delle caratteristiche di questi lavori abbiamo già raccontato nel precedente numero di Tesori d’Abruzzo. Si tratta di manufatti caratterizzati da originali soluzioni decorative ideate nelle botteghe orafe veneziane, che ebbero grande fortuna tra il Duecento ed il Trecento. Ad oggi si contano solo una quarantina di esemplari sparsi in musei, chiese e collezioni di tutto il mondo. Le due opere conservate in Abruzzo, la Croce di Atri e il Trittico di Alba Fucens, sono pertanto rarissime testimonianze di queste singolari elaborazioni del “Medioevo artistico”.

L’occasione dell’opera d’arte, lo stile e qualche ipotesi cronologica

Secondo quanto riferito nei testi degli storici marsicani Muzio Febonio e Pietro Antonio Corsignani, il Tesoro del quale faceva parte il Trittico, venne donato alla Chiesa di San Pietro dalla regina Giovanna I d’Angiò.

Negli antichi inventari questo Tesoro è descritto come un ingente patrimonio di oggetti sacri. Insieme al Trittico vi erano anche una lussuosissima stauroteca bizantina, oggi custodita nel Museo d’Arte Sacra di Celano, e molti reliquiari di grande valore.

Non abbiamo notizie certe sulla data della visita e della donazione da parte della regina. L’evento dovrebbe comunque collocarsi tra il 1347, anno in cui la sovrana si trasferì in Provenza, ed il 1382, anno della sua morte.

Il manufatto però potrebbe essere stato realizzato anche in un altro momento e per volontà di un’altra persona della famiglia angioina.

È possibile, ad esempio, che l’oggetto facesse parte di una collezione di preziosi della madre di Giovanna, la regina Maria di Valois. In alcuni testi si racconta di come la sovrana fu una cristiana profondamente devota, prodiga nei lasciti di pietà. Sappiamo inoltre che prima di morire alle sue figlie lasciò in eredità un ricco corredo di oggetti di gran pregio (E. G. Leonard, Les Angevins de Naples, Paris 1954, trad. ital. di R. Liguori, Milano 1967).

Le questioni cronologiche sono importanti perché interessano sia l’ambito dello stile, che quello dello sviluppo produttivo di questa categoria di oggetti.

Le notizie sulla committenza e sulle ragioni che portarono alla creazione del manufatto, sono invece significative tracce di quella che chiamiamo “occasione dell’opera d’arte”. Individuare e svelare certi indizi contribuisce ad evidenziare la straordinarietà di quest’oggetto, che favoleggia di se e del mondo nel quale è stato realizzato attraverso valori estetici, trame storico – artistiche e contenuti antropologici.

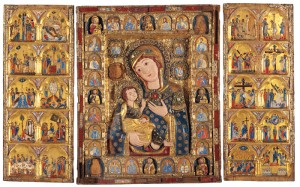

Il trittico è un altarolo portatile da esporre sull’altare principale o da spostare all’occorrenza. L’oggetto si compone di tre pezzi in legno di pioppo. Le superfici lignee sono scolpite e rivestite da un tripudio di pregiati materiali e raffinati ornamenti.

Le ante laterali, completamente dorate, sono divise in una griglia di venti scomparti con archetti trilobati in rilievo. Entro gli spazi di questa elegante struttura sono raffigurati gli episodi della Vita di Cristo dalla Nascita, alla Passione, fino alla Resurrezione. Anche il più piccolo spazio della superficie è riempito dall’oro e da una moltitudine di figure dalle vivide cromie. Unica nel suo genere, eclettica e maliarda quest’opera d’arte è un pregevole risultato dell’armoniosa fusione tra capacità, saperi e perizie di alcuni tra i migliori artefici medievali.

Nello tavola centrale campeggia il ritratto in rilievo della Vergine con il Bambino, racchiusi entro una lussuosa cornice. Le due immagini in legno dipinto, con gli abiti e le aureole arricchite da pietre preziose e filigrane, risaltano dallo sfondo in lamine dorate. Ai lati della Vergine vi sono inoltre piccole cornici di filigrana, entro cui sono miniati angeli coperti da lastre in cristallo di rocca. Tutto l’insieme è un trionfo indescrivibile di colori e luccichii senza pari. Ogni singolo elemento è minuziosamente lavorato e risalta da una tavolozza di cromie brillanti e vivacissime. Il riquadro è chiuso entro una doppia cornice, di cui quella più esterna composta da talloncini di smalti a motivi floreali, e quella più interna da archetti con immagini sacre.

Tutte le figure sono rappresentate frontali e a mezzo busto; alcune a rilievo, in stucco dipinto, altre miniate su fogli di pergamena dorata e coperte da lastre di cristallo di rocca.

Nelle eleganti immaginette i tratti lineari si armonizzano alle vigorose e sgargianti cromie, attenuate da leggere sfumature. Le intense tonalità dei rossi e dei blu sono evidenziate dai riflessi dell’oro e del cristallo. Ogni elemento diviene sublime cornice dell’icona, immagine sacra che veicola la preghiera dall’umano al Divino. La sfavillante e preziosa dimensione materiale del manufatto si combina con la ricchezza dei significati simbolici dell’icona cristiana. Così che l’oggetto sacro, con le sue forme, costituisce il tramite degli atti di fede, e come una “porta regale” diventa il varco con cui lo spirito religioso attraversa il visibile del mondo terreno e raggiunge l’invisibile dell’al di là (P. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, Milano 1977).

Il Trittico tra passato e presente

Nel XX secolo il Trittico, e tutti gli altri preziosi del Tesoro, finirono sotto le macerie della Chiesa di San Pietro. L’edificio, infatti, rimase quasi completamente distrutto dopo la più tragica delle calamità naturali che la Marsica ricordi: il sisma del 1915. Fu soprattutto grazie alla volontà della popolazione superstite che vennero recuperati gran parte dei beni mobili del patrimonio locale, tra cui il Trittico di Alba Fucens.

Quest’opera e gli altri oggetti del Tesoro, avevano per la comunità del luogo un grande valore devozionale. Ogni anno, il Lunedì dell’Angelo, gli albensi e notevoli folle di gente dai paesi limitrofi, si riunivano per celebrare un’importante cerimonia correlata a questi arredi liturgici. Una solenne processione partiva dalla Chiesa di San Nicola a Massa d’Albe, dove il Tesoro fu trasferito nel 1574, e si muoveva in corteo con le opere d’arte e le reliquie verso la Chiesa di San Pietro. Il culto mostra significati polivalenti in cui si combinano ragioni commemorative, celebrative e religiose. Nel gesto simbolico di restituzione del Tesoro al suo luogo d’origine reiterato ogni anno, si svela persino un’accezione apotropaica del rito.

La commemorazione di quella traslazione per gli albensi era certo di grande rilevanza, e la sua interruzione dopo l’evento calamitoso fu un fattore destabilizzante nella comunità. Dopo il sisma, gli oggetti, recuperati dalle macerie, vennero trasferiti a Roma per essere restaurati e custoditi in un luogo sicuro. Fu così che il Trittico di Alba Fucens entrò a far parte delle collezioni di Palazzo Venezia, dove sembrava destinato a restare per sempre.

I documenti d’archivio però ci raccontano di come per decenni gli albensi, guidati dal parroco don Ferdinando d’Alessandro, si batterono per ottenere la restituzione del Trittico e degli altri arredi sacri. L’opera d’arte rientrò in Abruzzo solo dopo quarant’anni. Non è più tornata ad Alba Fucens, ma in compenso è oggi custodita nel Castello Piccolomini di Celano, uno dei monumenti medievali più belli della Marsica. Oggi il Trittico, sfavillante e prezioso, intriso di storia e immerso nella sua aura sacra, dona un lustro speciale alla sala del Museo in cui è esposto.